艾思奇(1910年3月2日—1966年3月22日),原名李生萱,蒙古族,杰出的马克思主义哲学家、教育家和“党在理论战线上的忠诚战士”。1910年3月2日出生于云南省和顺乡。1925年考入云南省立一中,1927年和1930年两次赴日留学。1932年来到上海,参加革命工作,开始从事马克思主义宣传活动。1935年10月加入中国共产党。1937年10月艾思奇到延安后,任抗日军政大学主任教员、马列学院哲学研究室主任、中央宣传部文化工作委员会秘书长、陕甘宁边区文协主任、《中国文化》杂志主编、《解放日报》副刊部主任、《解放日报》副主编、主编。1942年根据毛泽东的建议主编的《马克思、恩格斯、列宁、斯大林思想方法论》,被列为延安整风运动的必读文件之一。新中国成立后,任中央党校(马列学院、中共中央高级党校)哲学教研室主任、副校长,1955年当选为中国科学院哲学社会科学部学部委员。第一、二、三届全国人大代表。艾思奇留下了六百多万字的成果,其中包括《大众哲学》《“有的放矢”及其他》《历史唯物论·社会发展史》《辩证唯物主义讲课提纲》以及主编的《辩证唯物主义历史唯物主义》。《大众哲学》对马克思主义哲学的普及作出了重要贡献。这本书在新中国成立前印行了32版,影响了数以万计的读者。《辩证唯物主义历史唯物主义》是新中国成立后第一本由我国学者自己编写的哲学教科书,产生了极其广泛深远的影响。出版有《艾思奇全书》《艾思奇文集》。

艾思奇(1910—1966),是我国杰出的马克思主义哲学家和教育家,也是“党在理论战线上的忠诚战士”。1910年3月2日,他出生于云南省和顺乡。在艾思奇身上,学者和战士的双重身份统一在一起,使他的哲学研究与中国人民的命运、中华民族的命运、中国革命和建设的命运息息相关。“和艾思奇一样著作等身的学者,在他的同时代人中并不少见,但像他这样自觉地为祖国和人民大众的利益而写作、为革命和建设而战斗、集学者和战士于一身的哲学家,却是屈指可数。艾思奇同志是名副其实的人民哲学家。”(《艾思奇全书》第一卷序)这既是对艾思奇的高度评价,也是帮助我们理解艾思奇学术思想的一把钥匙。

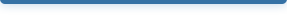

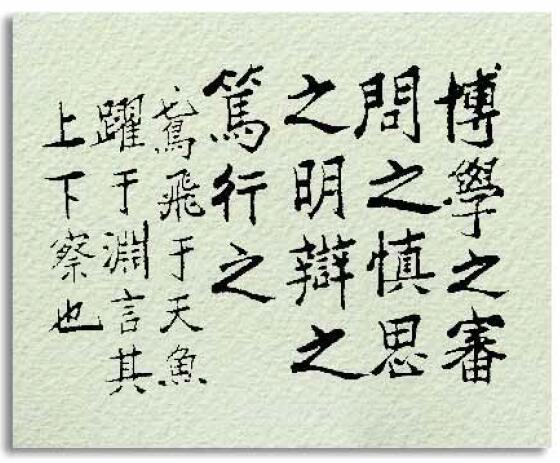

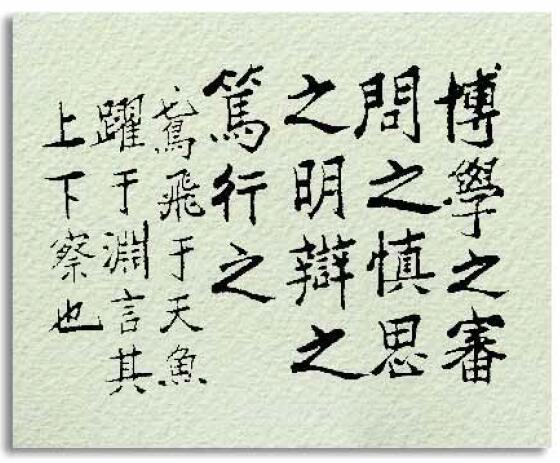

艾思奇手迹

开马克思主义哲学大众化之先河

艾思奇在青少年时期就树立了远大理想。1925年考入云南省立一中后,积极参加进步学生运动,投身进步思想的传播活动,参加了中国共产党的外围组织“青年努力会”,为《滇潮》写稿;在《民众日报》《市政日报》等进步报刊发表文章。1927年和1930年,他曾两次赴日本留学。在此期间,他对哲学产生浓厚兴趣,阅读了大量著作,特别是马克思主义经典著作,最终被马克思主义哲学的真理力量所吸引,开始接受马克思主义世界观,成为马克思主义的忠实信仰者。对此,艾思奇说,“我总想从哲学中找出一种宇宙人生的科学道理;但古代哲学很玄妙,都说不清楚,最后读到马、恩著作,才豁然开朗,对整个宇宙和世界的发生和发展,有了一个较明确的认识和合理的解释”。

九一八事变后,艾思奇弃学回国,投身革命事业。1932年来到上海,开始了他革命活动和哲学生涯的上海时期。这是他一生中第一个重大转折。艾思奇在上海参加了中国共产党领导的革命活动,积极宣传马克思主义哲学,撰写了大量文章,其中影响最为深远的是,1934年底他开始为《读书生活》撰写的系列通俗哲学文章,共24篇。这些文章于1935年底结集出版,这就是《哲学讲话》。后因国民党当局查禁,易名为《大众哲学》。《大众哲学》一出版就受到广大读者的热烈欢迎,新中国成立前共印行了32版,开创了马克思主义哲学大众化之先河,艾思奇被誉为“马克思主义哲学大众化第一人”。

《大众哲学》的写作不是艾思奇一时的心血来潮,也不是出于个人的理论兴趣,而是具有很强的现实针对性。当时日本帝国主义侵占了东北,民族危机空前严重,人民群众特别是广大青年对国民党的统治极度失望,对国家和民族的前途命运充满忧虑,对“中国向何处去”充满困惑。对这些问题的解答,不能局限于简单地就事论事,而必须上升到世界观和方法论的高度,引导读者自己思考,从自发到自觉,得出科学结论,做出正确选择。艾思奇指出,“我只希望这本书在都市街头,在店铺内,在乡村里,给那失学者们解一解智识的饥荒”。“它不是装潢美丽的西点,只是一块干烧的大饼。”事实上,正是这块“干烧的大饼”敏锐捕捉到时代的脉搏,在马克思主义哲学和人民群众之间架起了一座桥梁,产生了极其广泛和深远的影响,给无数在黑暗中徘徊、在痛苦中思索的进步青年开启了一盏指路明灯,帮助他们最终走上了革命道路。“哲学要把握时代脉搏。艾思奇的《大众哲学》就是在当时抓住了这一点,所以才赢得如此众多的读者。搞哲学的人如果不能把握时代脉搏,不懂得这一点,所谓联系实际就会浮在面上。”毛泽东同志在写作《实践论》和《矛盾论》时,也受到《大众哲学》的一些影响。他多次说自己从艾思奇著作中“得益很多”。

《大众哲学》对确立马克思主义哲学的中国形态作出了突出贡献。20世纪30年代,马克思主义哲学已经“在中国”,但还没有实现“中国化”,这尤其体现在它还带有鲜明的“外来”烙印,缺少中国自己的形态,也缺乏具有广泛影响力的著作。《大众哲学》在一定程度上填补了这一“空白”。从形式上看,《大众哲学》实现了马克思主义哲学的通俗化,李公朴在为该书写的序中说:“这本书是用最通俗的笔法,日常讲话的体裁,融化专门的理论,使大众的读者不必费很大气力就能够接受。这种写法,在目前出版界中还是仅有的贡献。”他指出,有人怀疑“通俗会流于庸俗”,但《大众哲学》却“出浅入深”,“作者对于新哲学中的许多问题,有时解释得比其他一切的著作更明确。虽然是通俗化的著作,但也有许多深化了的地方。尤其是在认识论方面的解释”。这个评价,在今天看来,依然是非常恰当的。

艾思奇为此付出了极大努力,“《大众哲学》实在花费了我不少的精力。如果我用同样的精力来做专门的学术研究,我想至少也可以有两倍以上的成绩了罢”。之所以如此,是因为“通俗的文章却要求我们写得具体、轻松,要和现实生活打成一片。写作技术是第一要义,同时理论也切不可以有丝毫的歪曲,这就是一个困难。这困难在哲学这一门最一般的学问上更是显著”。艾思奇的这一认识与列宁的著名论断“最高限度的马克思主义=最高限度的通俗化”内在一致,都揭示了马克思主义的通俗化大众化绝不是一件轻而易举的事情,而是具有极高的要求。只有具备“最高限度”的马克思主义理论水准,才能实现通俗化;反之,“最高限度”的通俗化同时意味着对马克思主义的深化和发展。

从内容上看,该书系统阐述了哲学是什么、哲学的根本问题、哲学的党派性、唯物论的基本原理、辩证法的基本规律和基本范畴等一系列重大问题,尤其是对认识论的阐述分外精彩,不仅对认识过程作了精辟概括,而且突出了感性认识与理性认识的矛盾运动,反复论证了实践的地位和作用。这些内容即使在今天读来,依然倍感亲切,毫无陌生与违和之感。之所以如此,是因为其框架结构、谋篇布局、表述方式均经过了“中国式转换”,带有比较鲜明的中国特色中国风格,这极其深刻地影响了此后多年我国马克思主义哲学的学术体系和话语体系。“这个体系结构,不是完全照抄外国著作的。马克思、恩格斯、列宁的哲学著作里,也没有这样现成的体系;和斯大林的《辩证唯物论与历史唯物论》也有许多不同。”大的体系方面是如此,一些具体的表述方式也是如此。“例如通常的著作都把目的性和因果性连在一起叙述,本书却使它归入可能性和现实性的一节,作为全书的最后的结束。这一方面因为可能性和现实性是和人类的活动、人类的目的实现有直接关系,这样联系起来是很自然的;另一方面,把人类的目的活动列在最后一节,可以使全部哲学的理论直接转入‘变革世界’的实践问题上去。新哲学的‘重要问题就在于改变世界’,所以这里的叙述秩序是最适当的。”总的来看,《大众哲学》不仅开创了马克思主义哲学大众化的先河,而且实际推动了马克思主义哲学的中国化。

推进马克思主义哲学中国化

1937年10月,艾思奇来到延安,开始了他人生中的又一个重大转折。1938年9月,毛泽东提议成立延安“新哲学会”,由艾思奇、何思敬主持会务工作。在延安的10年,艾思奇先是在抗大、陕北公学教授哲学,并负责边区文协的工作,后来到马列学院、中宣部和《解放日报》等单位担任领导工作。这一时期,艾思奇在党中央的直接领导下,做了大量理论研究和宣传普及工作,特别是通过学习研究宣传毛泽东哲学思想,大力推进马克思主义哲学中国化,为此作出了突出贡献。

此时的艾思奇,由于《大众哲学》的出版获得了空前成功,为他赢得了很高的声誉。但艾思奇认为,通俗化仅仅是中国化的“初步”,“通俗化并不等于中国化现实化”,必须在此基础上,进一步实现中国化现实化。1938年4月,艾思奇在《哲学的现状和任务》中明确提出“现在需要来一个哲学研究的中国化、现实化的运动”,“哲学的中国化和现实化!现在我们要来这样的一个号召”。关于哲学的中国化和现实化运动,艾思奇明确指出:“这不是书斋课堂里的运动,不是滥用公式的运动,是要从各部门的抗战动员的经验中吸取哲学的养料,发展哲学的理论。然后才把这发展的哲学理论拿来应用,指示我们的思想行动,我们要根据每一时期的经验,不断地来丰富和发展我们的理论,而不是要把固定了的哲学理论,当做支配一切的死公式。”可见,哲学中国化现实化的核心在于从现实实践中汲取营养来发展哲学,进而以发展的哲学反过来指导实践。这里的哲学,指的是马克思主义哲学,是辩证法唯物论,“最重要的还是实践,辩证法唯物论是最和实践一致的哲学”。

1938年10月,毛泽东在中共六届六中全会的报告中,对马克思主义中国化作了经典表述,“马克思主义的中国化,使之在其每一个表现中带着中国的特性,即是说,按照中国的特定去应用它,成为全党亟待了解并亟须解决的问题”。这一经典论述同样适用于马克思主义哲学的中国化。事实上,在《实践论》《矛盾论》中,毛泽东已经论证了矛盾的普遍性与特殊性的哲学原理,为马克思主义中国化奠定了哲学基础。艾思奇十分敏锐地把握到毛泽东哲学思想对于推进马克思主义哲学中国化的重要意义,他在1941年《抗战以来的几种重要哲学思想评述》中指出,毛泽东同志的《论持久战》《论新阶段》《新民主主义论》是马克思主义中国化的“辉煌的范例”,“就是马克思主义中国化和辩证法唯物论应用的最大的历史收获”,“这些著作,证明马克思主义的中国化和辩证法唯物论的应用,是能够最正确地解决中国的革命问题的,马克思主义和辩证法唯物论是完全适合于中国的国情的”。

从哲学原理的视域看,马克思主义中国化问题就是“一般性”与“特殊性”的辩证关系问题。1940年2月,艾思奇在《论中国的特殊性》一文中予以深入阐释,“特殊和一般原是分不开的,在现实世界的一切事物发展中,没有绝对的特殊,也没有绝对的一般。一般的东西都常常是在各种各样特殊的形式上表现出来,特殊的东西,也常常是某种一般的东西的特殊化”。就马克思主义中国化而言,从一般到特殊的角度看,是一般“应用”到特殊,“用马克思、恩格斯所奠定了的、辩证法唯物论的和政治经济学的科学方法,来具体地客观地研究中国社会经济关系,来决定中国无产阶级在中国民族革命斗争中的具体任务及战略策略”。从特殊到一般的角度看,就是特殊“创造”一般。这里的“创造”,是“要能在一定的具体环境之下实践马克思主义,在一定国家的特殊条件之下来进行创造马克思主义的事业”,是“给马克思主义的总宝库放进一些……新贡献”。

需要注意的是,这里的“应用”与“创造”,并不是相互独立、相互并列的两个“东西”,而是对同一个“统一体”的两个不同视角、不同维度的把握,这个“统一体”就是一般与特殊的统一,就是马克思主义基本原理与中国具体实际的统一,就是马克思主义中国化。对中国共产党来说,马克思主义中国化从来就不是一个抽象空洞的哲学概念,而是破解现实问题、把握时代命脉的强大武器。这是我们理解当代中国、理解马克思主义中国化的关键所在,也是马克思主义中国化的生命所在、力量所在、希望所在。

构建中国化的马克思主义哲学教科书体系

新中国成立后,艾思奇以极大热情投入到马克思主义哲学传播和普及工作中去。他一直在中央党校工作,先后担任哲学教研室主任和中央党校副校长。在承担大量教学和领导工作的同时,他还撰写了许多理论和学术文章,对帮助广大干部和人民群众准确理解马克思主义发挥了重要作用。他在20世纪60年代主编的《辩证唯物主义历史唯物主义》,奠定了我国马克思主义哲学教科书体系的基础,树立了典范,几十年间一版再版,影响了一代又一代读者。

新中国成立后,我们党高度重视对党员干部和广大青年进行马克思主义哲学教育,但在很长一段时间里,都缺少一本具有中国特色的马克思主义哲学教科书,为此只能暂时采用苏联教材。苏联教材不能反映中国革命和建设的历史经验,也不符合中国实践的发展需求。为此,1960年,中共中央书记处委托中宣部和教育部,组织力量编写两本体现中国共产党历史经验的教材,其中一本就是马克思主义哲学教科书。艾思奇作为主编,从总体结构到各章内容,从基本观点到具体材料,从写作提纲到最后定稿,都付出了巨大心血,发挥了重要作用。曾担任其秘书的卢国英回忆说:“艾思奇对每章都花大力气修改,许多章的初稿常常改得面目全非。我记得很清楚,改得最多的是第一章(绪论)和经济基础和上层建筑(第十二章),特别是经济基础和上层建筑这一章,他做了大改之后,清样出来,他又做了大改,如是者三次。”

《辩证唯物主义历史唯物主义》于1961年11月正式出版,从此有了一本中国人自己编写、具有中国特色的马克思主义哲学教科书。“作为马克思主义哲学中国化的经典教科书,它的意义在于,通过艰苦探索和反复打磨,探索出了中国化的马克思主义哲学表述体系,建构了一个普及用的中国化的马克思主义哲学体系,为今后探索、创新马克思主义哲学,建构马克思主义哲学新形态打下了坚实的基础。”它也改变了过去马克思主义哲学教学主要使用苏联亚历山大洛夫的《辩证唯物主义》、康士坦定诺夫的《历史唯物主义》以及苏联科学院哲学研究所主编的《马克思主义哲学原理》的状况。

1962年10月,艾思奇应邀到中国人民大学哲学系做《关于哲学教科书的一些问题》的演讲,阐述了教科书的编写原则。第一,稳定性原则。重点阐述经典著作中已有定论,或理论界大体已经取得一致意见的问题;第二,准确全面原则。既要准确阐明马克思主义哲学一般原理,又要说明毛泽东哲学思想的重要贡献。第三,适应对象原则。既要适应教师需要,也要适应学生需要。第四,百家争鸣原则。既要尽量避免直接涉及理论界有争论的问题,又要便于教师和学生在课堂上充分讨论问题。这些原则在《辩证唯物主义历史唯物主义》中得到了很好贯彻,并成为之后哲学教科书普遍遵循的编写原则,为构建中国特色马克思主义哲学教科书体系确立了指导思想。

《辩证唯物主义历史唯物主义》的最大特点在于其鲜明的“中国化”。该著作注重结合中国革命和建设的实践,结合中国历史和中国文化的实际,用丰富鲜活的历史经验和实际情况来阐明马克思主义哲学基本原理,阐明马克思主义哲学原理对中国的科学方法论意义,尤其是它注重吸收并反映以毛泽东同志为主要代表的中国共产党人对马克思主义哲学的丰富和发展,认为“毛泽东同志的《实践论》、《矛盾论》、《关于正确处理人民内部矛盾的问题》等哲学著作,概括了新的历史经验,使马克思列宁主义哲学得到进一步的发展。毛泽东同志的全部著作,运用辩证唯物主义和历史唯物主义解决了我国革命和建设中的一系列问题”。书中随处可见的中国元素,比如实事求是、没有调查就没有发言权、有无相生、“有的放矢”“弹钢琴”“两条腿走路”“星星之火、可以燎原”“从群众中来,到群众中去”……加上通俗地道的中国话语,即使时隔多年,我们依然可以在阅读文字的过程中,感受到扑面而来的中国风格中国气派,这就是中国的马克思主义哲学,也是马克思主义哲学中的中国。“作为马克思主义哲学中国化的经典教科书,它的意义在于,通过艰苦探索和反复打磨,探索出了中国化的马克思主义哲学表述体系,建构了一个普及用的中国化的马克思主义哲学体系,为以后探索、创新马克思主义哲学,建构马克思主义哲学新形态打下了坚实的基础。”

对于一位哲学家来说,最为重要的是他的哲学。对一种哲学的评判,最为重要的标准不是这种哲学内容上有多么高深莫测,形式上有多么精致完备,而在于它能够在多大程度上满足一个国家、一个民族、一个时代的需要。艾思奇从不空谈理论,决不做空头哲学家,而总是将自己的哲学工作与国家和民族的前途命运结合起来,想人民之所想,忧人民之所忧,以哲学的方式与人民同呼吸、共命运,矢志不渝,为人民做学问,是当之无愧的人民哲学家。正如习近平总书记指出,我们现在就需要像艾思奇那样能够把马克思主义本土化讲好的人才。我们要传播好马克思主义,不能照本宣科、寻章摘句,要大众化、通俗化。这就是艾思奇同志给我们的启示。在他离世55年后的今天,面对不断开启的中华民族伟大复兴新征程,面对不断开辟的马克思主义中国化新境界,我们可以说,艾思奇依然“活着”,他的哲学“活着”,他为之奋斗一生的事业朝气蓬勃,风华正茂。

(作者系中国社会科学院外国文学研究所副所长、中国辩证唯物主义研究会常务理事)