◇本报记者 班晓悦

突厥是6世纪后活跃于中国北方及中亚的游牧民族,以游牧为生,擅长冶铁,曾称霸漠北草原,对东魏、西魏、北齐、北周、隋、唐等王朝造成威胁,最终在8世纪中叶退出历史舞台。西方学者很早就开始进行突厥历史、语言、文学的研究,特别是19世纪末到20世纪初在蒙古高原上发现了阙特勤碑等五块突厥碑文以后,突厥学更是成为东方学中的重要学科。中国的突厥学研究起步较晚,但近年来成果颇丰。为深入了解突厥学发展的历史与现状,本报记者专访了中国社会科学院中国边疆研究所国家与疆域理论研究室主任、中国社会科学院大学冷门绝学协同创新研究院突厥学研究中心主任李大龙。

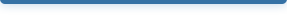

■《阙特勤碑》汉文拓片 资料图片

助力中国自主边疆学知识体系构建

《中国社会科学报》:作为冷门“绝学”,突厥学在中华文明传承、边疆民族历史文化研究中有哪些独特价值?

李大龙:“突厥学”虽然研究群体较小、学术门槛较高,但它在阐释中华文明传承和边疆民族历史文化中具有不可替代的独特价值,主要体现在以下几个方面。

一是丰富中华文明的历史叙事。历代王朝的历史并非中国历史的全部,历史上许多边疆人群建立的政权,如突厥、回纥等,也是中国历史的重要组成部分。中华文明的形成是农耕文明、游牧文明和海洋文明交融的结果,而统一多民族国家中国和中华民族共同体也是在中华大地上众多人群长期交往交流交融过程中形成与发展的。突厥学通过对突厥语支各民族的历史、文化、语言等多方面的研究,能够填补传统历史叙事中的空白,丰富中华文明的多元一体格局叙述体系。这种研究也为我们提供了理解中华文明的多元视角,从而有助于准确理解中华文明的内涵和包容性。

■李大龙、李元晖著《游牧行国体制与王朝藩属互动研究》资料图片

二是构建中国自主的边疆学知识体系。中国自主的边疆学以中国边疆为研究对象,内涵十分丰富。构建中国自主的边疆学知识体系需要超越传统王朝史观,将历代王朝与边疆政权的历史作为一个整体纳入研究视野。突厥学研究可以揭示突厥语支民族在统一多民族国家中国、中华民族共同体形成与发展中的重要作用,为边疆治理提供历史借鉴,为边疆学的构建提供丰富的历史经验和理论支持。

■薛宗正著《突厥史》 资料图片

三是促进边疆民族文化认同与融合。语族和民族是两个不同的概念,有着本质的区别,而且“民族”概念是近代传入的。目前,我国境内使用突厥语族语言的有维吾尔、哈萨克、柯尔克孜、乌孜别克、塔塔尔、裕固、撒拉等民族,而古代的“突厥人”一般是和突厥汗国联系在一起的,他们之间难以形成完全的对应关系。突厥学研究能帮助我们理解这些民族在历史上如何形成、如何吸收外来文化并塑造自身独特的文化符号,进一步厘清它们之间的区别,从而在现代民族关系与文化传承中发挥积极作用。

■吴玉贵著《突厥汗国与隋唐关系史研究》资料图片

四是促进文化交流与文明互鉴。边疆民族在历史上促进了欧亚大陆的经济文化交流,其历史不仅是中华文明的重要组成部分,也是世界历史的重要内容。突厥学研究能够揭示突厥语支民族在丝绸之路沿线的文化传播与互动,使我们更全面地了解中亚及更广泛的世界。这不仅能为中华文明与世界文明的交流提供历史依据,对于促进当代中国与中亚乃至欧亚各国在文化、学术及经贸等方面的交流与合作也具有现实意义。

《中国社会科学报》:突厥文是突厥学研究的重要基础,它是如何被创制的?有哪些代表性的突厥文献?

李大龙:古代突厥文是在我国北方建立的突厥汗国和回鹘汗国使用的文字。因其在外形上与古代日耳曼民族使用的如尼(rune)文相似,所以有些学者称之为古代突厥如尼文。又因用这种文字刻成的主要碑铭是在蒙古鄂尔浑河流域发现的,所以也称之为鄂尔浑突厥文,语言被称为鄂尔浑突厥语。还因这种文字也在叶尼塞河流域发现,所以也称之为叶尼塞文。

■《暾欲谷碑》 资料图片

在我国的汉文史籍中,《周书》《北齐书》都曾记载,6世纪左右突厥人已有文字,但这是一种什么文字,其结构如何,直至19世纪末之前人们并不了解。虽然早在1692年荷兰人魏津(N. Widzen)就在其著作《北部和东部鞑靼利亚》中提到西伯利亚存在刻有古代突厥文的碑石,且其后不断有波兰、俄国、瑞典等国学者记录乃至拍摄了这些碑铭,但直到1893年丹麦人汤姆森(V. Thomson)发表了其解读碑文文字的成果《鄂尔浑和叶尼塞碑文的解读——初步成果》,人们才知道原来这些碑文属于曾建立强大突厥汗国的古代突厥人,语言是古代突厥语。

关于古代突厥文的创制起源,有各种意见。早在汤姆森解读这种文字之前,芬兰学者奥托·多纳尔(Otto Donner)根据叶尼塞河流域发现的古代突厥文碑铭上的文字与在小亚细亚发现的、源自希腊文的Lycien和Carien字母相似这一点,提出了前者可能来自后者的看法。目前来看,还是汤姆森提出的假设最有说服力:他认为38个字母中有24个来自阿拉美(Aramaic)文,通过中亚伊兰(Iranic)系民族使用的文字直接或间接传入突厥人中,并使之适应突厥语的语音特点。但突厥人在何时何地接触阿拉美文并用之作为古代突厥文的原型,现在尚不清楚。所以,对于古代突厥文最初使用的时间、地点还没有明确结论。

■《暾欲谷碑》拓本(上)及描摹图(下) 资料图片

古代突厥文碑铭是研究古代突厥汗国和回鹘汗国的第一手原始史料,也是最具代表性的突厥文文献。突厥汗国时期的现存碑铭有《雀林碑》《暾欲谷碑》《阙特勤碑》《毗伽可汗碑》《翁金碑》《阙利啜碑》,回鹘汗国时期的碑铭有《磨延啜碑》《塔里亚特碑》《九姓回鹘可汗碑》《苏吉碑》《塞富莱碑》《铁兹碑》等。值得说明的是,有些碑铭有汉文碑文,如《阙特勤碑》,正面是古突厥文,背面是唐玄宗亲书的汉文。

《中国社会科学报》:近年来,突厥学在国内外学术界取得了哪些标志性成果?

李大龙:近年来,国内外突厥学界取得了不少新进展,也产出了诸多标志性成果。《突厥语词典》是中国古代突厥语文学家麻赫穆德·喀什噶里于11世纪编撰的、用阿拉伯语注释突厥语词的百科全书式巨著。对《突厥语词典》的翻译和研究是近年国内突厥学的重要成果之一。该词典的汉译本于2002年出版,极大地推动了国内学者的研究。学者们围绕该词典展开了多学科、全方位的研究,涉及语言学、文学、文化学、历史学等领域。2018年,商务印书馆启动了《突厥学研究丛书》的编写工作,目的是向中国读者普及有关突厥和突厥语人群的知识,目前已经出版了《欧亚草原历史研究》和《西方突厥学研究文选》两种。2021年,包文胜教授出版《中国古代北方民族史·突厥卷》,对突厥的族名、族属来源、社会结构、官职及与周边地区之间的关系等学术界较为关注的问题做了重点考述。2023年,吴玉贵教授出版了《突厥汗国暨西域北狄东胡汉文史料编年辑证稿》,系统地辑录了545—630年间突厥汗国以及与突厥密切相关的西域、北狄、东胡诸族的汉文史料,为推动突厥研究进一步深入发展奠定了史料基础。另外,白玉冬教授在突厥如尼文与回鹘文文献的解读方面也取得了一系列重要成果。考古方面,2022年,国际突厥语学院与蒙古国科学院考古研究所联合科考队在蒙古国杭爱山发现了一处遗址,初步判定为突厥汗国复兴开创者颉跌利施可汗的陵墓遗址。这一发现被认为是国际学术界的重要事件,为突厥学研究提供了新的实物资料。

《中国社会科学报》:在您看来,当前突厥学研究面临的主要困难是什么?

李大龙:当前突厥学研究面临的突出问题主要有以下几方面:一是人才队伍亟须加强培养和整合。突厥学研究需要掌握语言学、历史学、考古学等多学科知识。当前,既精通古突厥语文献又能开展田野调查、跨学科研究的人才相对稀缺,这使得学科深入发展和理论创新受到制约。二是传统的北疆历史话语体系面临着来自“内亚”史观及“新清史”的挑战,需要加快构建中国自主的边疆学知识体系。三是由于涉及中亚、土耳其及其他相关国家的历史和民族问题,研究常常受到政治敏感性和国际合作障碍的影响,学术资源、信息共享及跨国项目的开展面临一定阻力,这对推进全球协同研究造成了困扰。

打造突厥绝学优秀人才重镇

《中国社会科学报》:中国社会科学院在突厥学研究方面有哪些代表性的学人和著作?

李大龙:中国社会科学院历来是国内人文社会科学研究重镇,在突厥学研究方面亦是如此。1980年,中国社会科学院民族学与人类学研究所牵头成立了中国突厥语研究会,近年中国社会科学院成立突厥研究中心,秘书处设在中国社会科学院中国边疆研究所,这些学会和机构均致力于开展突厥学相关学术研究。就学者而言,马雍长期从事西域史研究,20世纪70年代,他积极参加中国中亚文化研究协会的筹建工作,其研究旁及突厥学。耿昇致力于中外关系史研究,研究和翻译了一大批法国汉学著作,其中有不少突厥学相关内容。余太山专长于古代中亚史,其嚈哒史、柔然史研究都与突厥息息相关。吴玉贵的主要研究方向是隋唐史、突厥史,他的《突厥汗国与隋唐关系史研究》《突厥第二汗国汉文史料编年辑考》《突厥汗国暨西域北狄东胡汉文史料编年辑证稿》等都是代表性成果。我本人侧重于疆域理论、汉唐边疆史、边疆管理机构等研究,已有成果《汉唐藩属体制研究》《都护制度研究》《唐朝和边疆民族使者往来研究》等也都涉及唐代边疆的东突厥汗国历史。木再帕尔的研究方向为阿尔泰语言研究,在回鹘语与粟特语、吐火罗语之间的历史接触方面有所突破。此外,还有朱尖、孙昊、齐会君、阿地力·艾尼等一批中青年学者。我院学者的成果不仅推动了中国突厥学研究的发展,也在国际学术界产生了重要影响。

《中国社会科学报》:作为哲学社会科学研究的“国家队”,中国社会科学院为突厥学研究提供了哪些支持?

李大龙:习近平总书记高度重视冷门“绝学”的传承与发展,社科院党组也出台一系列扶持冷门“绝学”的重要举措。院党组对社科院大学冷门“绝学”传承发展寄予厚望,明确指出“社科大要成为传承绝学、培养绝学优秀人才的重镇”。为贯彻落实院党组指示精神,中国社会科学院大学冷门绝学协同创新研究院于2024年11月成立。突厥学研究中心是冷门绝学协同创新研究院的五大创院中心之一,这体现了突厥学的重要地位。2024年,《中国社会科学院关于扶持“绝学”、冷门学科发展的意见(试行)》正式颁布,提到要采取“一人一策”“一学科一策”的方式,对突厥学等相关学科给予特殊扶持和倾斜性保护;同时,调动院内专家,派出骨干力量,积极支持和深度参与到突厥学的学科建设当中。

《中国社会科学报》:中国社会科学院大学冷门绝学协同创新研究院在突厥学人才培养上的具体措施有哪些?

李大龙:中国社会科学院大学冷门绝学协同创新研究院在突厥学人才培养方面采取了系统化的措施。一是强化师资队伍。突厥学研究中心已经聘请了五位研究导师,还引进了两名师资博士后,优化了师资年龄与专业结构。二是科学设置课程。针对突厥学,研究院预备开设包括但不限于以下课程,即“突厥学概论”“突厥史”“古代突厥文碑铭”“古代突厥语法纲要”等,并请校内外、院内外相关领域专家前来授课。三是坚持“科教融合”。以突厥学研究中心的导师为主力,以中国社会科学院的学术资源和中国社会科学院大学的教育资源为抓手,学生直接加入导师的相关科研项目,在项目中育才。四是加强交流互鉴。研究院联合国内相关高校与科研单位创立了全国冷门绝学科教联盟,与国内突厥学研究实力较强的高校、科研单位如中央民族大学、兰州大学、北京外国语大学、新疆社会科学院等展开合作,进一步共享资源、协同培养。

突厥学研究任重道远

《中国社会科学报》:未来突厥学研究还需要从哪些方面重点发力?

李大龙:一是要明确突厥学的研究应当包括基础研究和现实研究两个方面。基础研究包括相关历史研究及语言文字和历史文化研究,现实研究则要加快构建中国自主的边疆学知识体系,应对国际学术挑战。二是加强跨学科综合研究。在语言学、历史学、考古学和文化人类学等多学科交叉融合的基础上,深入探讨突厥各民族之间以及与中原、伊斯兰文化之间的互动和影响。三是着力构建完善的学科人才培养机制,加强对青年学者在语言、考古与文献解读等方面的训练,同时鼓励方法论创新,如语料库建设、计算语言学应用等,为传统学科注入新活力。

《中国社会科学报》:在共建“一带一路”倡议背景下,突厥学如何更好地服务于国家发展?

李大龙:在共建“一带一路”倡议的推动下,突厥学研究首先应助力提升国家软实力。共建“一带一路”倡议强调中外文明交流,而突厥学正是连接中原与中亚、欧亚大陆的重要桥梁。通过对突厥文化、历史和宗教信仰的深入研究,可以更好地理解其在丝绸之路沿线的文化传播与互动,向世界展示中华文明的突出特性,讲述一个既古老又充满活力的文化传承故事,增强共建国家和民族对中华文化的认同感,从而提升我国的文化软实力和国际影响力。还可以突厥学研究为契机,加强我国与中亚等国家在文化、语言、考古等领域的深度合作,促进科技、人文、社会等多领域资源共享,形成区域命运共同体,进而为构建人类命运共同体提供学术支持。

《中国社会科学报》:日本、土耳其、哈萨克斯坦等国在突厥学研究中已颇有建树,它们在学科发展上有哪些经验值得我们借鉴?

李大龙:日本、土耳其、哈萨克斯坦等国在突厥学研究中各有侧重。日本学者在突厥史与古文献的整理上有长期积累。以山田信夫为例,他不仅对中亚出土的突厥及回鹘文献进行了系统整理,还在突厥史、北亚游牧民族史等方面有深入考察。山田信夫与护雅夫等人合作出版了多卷本《古代突厥民族史研究》,通过精细的校勘和注释,为国际突厥学界提供了详细的史料。日本学者在突厥民族语言与文化的田野调查上也成果显著。例如,他们在中亚部分地区开展的语言调查,不仅关注碑铭文字,还对当地民间口头传统和诗歌(如《玛纳斯》口头史诗)进行了比较研究。土耳其是突厥语系的本土国家,因此在突厥语言学研究和文献整理方面走在世界前列。土耳其学者长期致力于建立统一的突厥语标准体系,试图编纂一系列权威工具书。这些努力不仅推动了其本国语言的规范化,也为跨国比较研究提供了坚实的数据基础。哈萨克斯坦作为中亚主要突厥语国家,其学者在整理和研究本国及周边地区突厥民族史方面具有重要贡献。哈萨克斯坦学者通过对中亚出土文献、石刻铭文和古代契约文书的系统考证,揭示了突厥民族迁徙、政权更迭以及与中亚其他民族互动的历史脉络。对于中国学者而言,可以从以上几个国家借鉴如下经验:一是数字化工程与资源共享。土耳其和哈萨克斯坦在文献数字化方面已积累了成熟经验,通过建立统一的在线数据库,实现文献资源共享和国际互通。中国学界可以借鉴这一模式,加速古突厥文、回鹘文等文献的数字化处理,建立开放的资源平台,促进国内外学者的数据共享与合作。二是跨学科综合研究模式。中国学界可以进一步推动历史学、语言学、考古学和人类学等学科的交叉合作,借助现代科技手段(如大数据和人工智能)对古文献和考古材料进行系统分析,从而形成更加全面、深入的研究体系。三是国际合作与学术交流。以上国家均重视国际学术交流与联合研究项目,中国学界应积极建立与国外学者的长期合作机制,通过联合课题、国际研讨会等方式,推动共同研究、优势互补,提升国际影响力。但同时需要警惕基于完全错误的历史观形成的泛突厥主义等倾向,把握政治站位。

《中国社会科学报》:对有志于从事突厥学等冷门“绝学”研究的青年学者,您有哪些建议?

李大龙:首先,要培养兴趣,保持热情。兴趣是最好的老师,加强冷门“绝学”尤其是突厥学研究需要长期的投入和坚持,兴趣是推动研究的重要动力。同时要关注社会需求,虽然突厥学是冷门学科,但其研究具有重要的现实意义,可将研究成果应用于实际问题的解决。例如,通过对突厥语族语言的研究,推动民族文化的保护和传承,这也有助于保持对学术研究的热情。

其次,要夯实基础,筑牢根基。突厥学研究涉及多种语言,青年学者需要具备扎实的语言基础,尤其是古突厥语和至少一种现代突厥语族语言的阅读和理解能力。

再次,要关注前沿,拓宽视野。突厥学是跨学科的研究领域,涵盖历史学、语言学、考古学、民族学、文化学等多个学科。青年学者需要在相关学科中选择一个或几个作为主攻方向,同时具备跨学科的研究视野。

同时,还要寻求支持,持续发展。单打独斗不是好选择,在投身冷门“绝学”研究的道路上,寻找有经验的导师和加入有声望的研究团队至关重要。中国社会科学院以及其他知名高校和研究机构中已有不少在突厥学和中亚问题上有深入研究的前辈和专家,通过导师指导、团队合作,可以更快地融入学术圈、获取必要的资源和经验,克服独自摸索的困难。此外,国家对突厥学等冷门“绝学”有很大支持力度,设置了各类科研基金项目。青年学者应密切关注相关政策动态,积极申请项目为自己的研究提供保障。

最后,要保持耐心和毅力。冷门领域的研究周期往往较长,成果可能不会马上“变现”。因此,青年学者需要有长期坚持的耐心和信心,同时在传承传统的基础上勇于创新,提出新的视角和方法。习近平总书记在哲学社会科学工作座谈会上的重要讲话中指出,冷门学科看上去同现实距离较远,但养兵千日、用兵一时,需要时也要拿得出来,用得上。要做到这一点,就需要青年学者坚守学术理想和信念,在冷门领域中开辟出一片新天地,为国家文化传承和学术创新贡献力量。

(中国社会科学院大学博士后孙延政为本文资料收集提供了很大帮助)